L’aire dans laquelle sont produits les tapis du Haouz s’étend au-delà du haut Marrakech proprement dit et comprend également toute la région entre Essaouira et Béni-Mellal. A part quelques tribus amazighs au pied du haut de l’Atlas, les populations sont arabophones. Elles sont constituées de bédouins arabes que les différentes dynasties ont été installées dans ces plaines et qui doivent sans doute couvrir un substrat berbère important . Les lieux de production se localisent à Chichaoua à la zaouia de sidi moukhtar dans la tribu de Oulad Bou Sbaâ et dans les territoirs avoisinant situés depuis le bled Ahmer jusu’aux Rhamna.

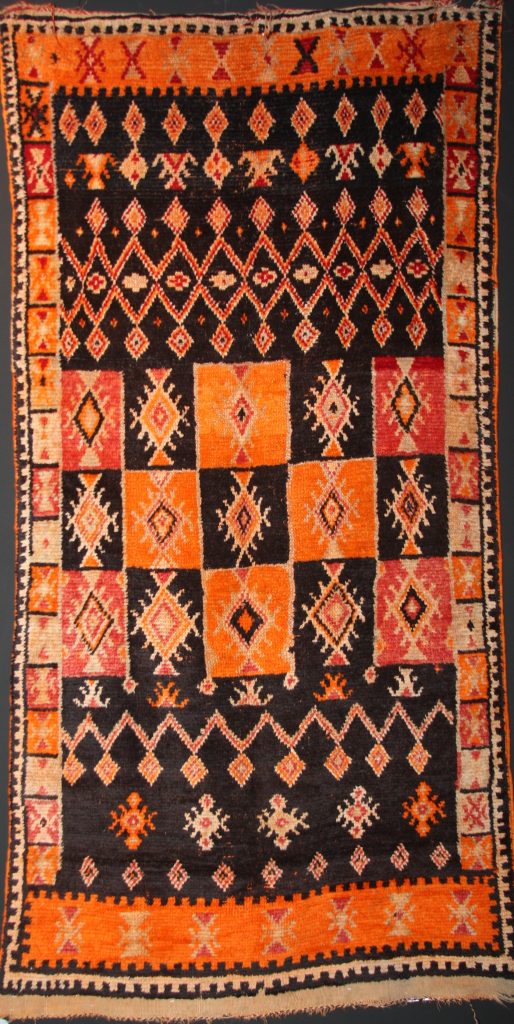

Leurs tapis sont très différents cependant de ceux du moyen Atlas et du Haut Atlas aussi bien du point de vue de la facture qu’en ce qui concerne la décoration. On aurait donc pu supposer qu’il fallait plutôt les rattacher à des traditions bédouines arabes. Si on peut décélérer quelques réminiscences du tapis moyen-oriental, ce sont cependant les différences par rapport au tapis du Moyen-Orient qui saute aux yeux. Plus que l’originalité, c’est souvent l’étrangeté des compositions qui nous frappent. Les conditions historiques, géographiques et climatiques dans lesquelles vivent ces populations doivent y être pour beaucoup. La précarité de l’existence se traduit ici par des essais individuels d’organiser l’espace donnant lieu à des créations étonnantes. Parfois tout le problème semble être de créer des lieux significatifs dans un espace uniforme. Sur un fond uni s’inscrivent alors des symboles dont on pourrait encore vérifier la signification dans le cadre d’un institut de recherche. Une éventuelle influence soudanaise pourrait alors être vérifiée également où le rouge domine parfois à tel point qu’il constitue la seule nuance de tapis généralement parsemés de motifs plus ou moins commandés et polychromes dans lesquels on reconnaît parfois des architectures bizarres, à forme humaine ou animale plus ou moins étranges.

Sur le plan technique, nous pouvons relever les aspects suivants : la chaîne est souvent en poils de chèvres noirs ainsi que les lisières ; la trame est teinte en rouge et les chefs sont tissés en bandes de couleurs différentes ; les fils des moquettes sont gros ; un procédé pour nouer appelé chevauchement autorise l’emploi de formes courbes inconnues ailleurs au Maroc.

La technique du kilim est très pratiquée chez les Chiadmas. Nous ne connaissons pas l’origine de son introduction mais au Maroc elle n’a pas connu le développement qu’elle a eu en Tunisie par exemple.

Dans la région de Safi, le tapis « Saidi » très récent à dominante rose et vert est connu pour l’alternance de parties à poil ras et d’autres à longue laine très fréquentes dans la région. Les parties à poil ras sont souvent formées de bandes horizontales de diverses couleurs mais peuvent se présenter plus ou moins complexes.

Au niveau de la région de Rhamna du sud, le tapis noué à dominante rose et vert avec en relief la croix à branches égales est l’un des plus ancien et rare de la région. Celui avec un fond rouge lumineux est plus connu avec son grand losange central qui se termine vers le bas en ligne brisée, signe d’attitude accroupie à l’accouchement.

Les tapis noués Bou Sbaa au fond rouge ou rose sont deux tapis de cette région qui frappent par leur force d’expression symbolique. Il serait très hasardeux d’expliquer leurs dessins mais il semble qu’ils font référence à la gestation et à l’accouchement de l’enfant.

Les tapis du Rhamna du nord, sont traités avec conviction et beauté sans complexes envers les traditions citadines. Une grande recherche esthétique se manifeste dans l’alternance des deux tonalités utilisées rouges employées dans le fond des trois losanges du milieu qui le caractérise.