Pour le journaliste Brent Crane qui a écrit un article sur le tapis marocain intitulé : “ Good Company : Mellah’s Radiant Moroccan Rugs“ dans Barron’s :

« Les tapis marocains – complexes, infiniment variés, richesses en symbolisme et en profondeur culturelle – sont à l’image du Maroc lui-même. Ce pays de 35 millions d’habitants occupe un espace géographique unique, coincé entre trois grands corps naturels – la Méditerranée, l’Atlantique et le Sahara – et deux continents, l’Europe et l’Afrique. Il réserve de nombreuses surprises”.

Carrefour des civilisations et terre de rencontre, le Maroc a été de tout temps réputé pour ses tissages. Grâce à la diversité ethnique de ses habitants berbère, arabe, africain, le Maroc est devenu l’un des leaders au monde dans le tissage et la production de tapis.

L’histoire des tapis marocains remonte au paléolithique, une période préhistorique caractérisée par le développement des premiers outils utilisés par l’homme. Des traces de motifs amazighs et de symbolisme tribal ont été trouvés dans les arts rupestres et la peinture rupestre datant de plusieurs milliers d’années. En l’absence de langage écrit, les tisserands de l’Antiquité enregistraient leurs mythes et légendes à l’aide de glyphes et de marques incrustées dans leurs tapis et dans des cavernes.

Au fil des siècles, Tamazgha (territoire amazigh) a été envahie et colonisée par une série d’empires qui se sont levés et sont tombés avec le temps, entre autres : les Romains, les Ottomans, les Arabes, les Espagnols, les Portugais et les Français. Aucun d’entre eux n’a réussi à laisser un impact plus durable que les Arabes, qui ont réussi à islamiser toute la région et à lui donner une identité arabe, de force. Cependant, les Amazighs ont tenu avec ténacité à leur culture millénaire et unique, principalement parce qu’ils avaient été isolés pendant des milliers d’années avant l’arrivée des envahisseurs.

Au Moyen Âge, le tapis était l’un des cadeaux des ambassades étrangères ou était utilisé dans la caravane principale où de beaux tissus de soie avec du fil d’or et des tapis « zarabi » étaient montés sur les chameaux . Parmi les différentes significations de « zarabi » (tapis) qui viennent de l’arabe, on peut notamment retenir « parterre de fleurs » et « ce qui est posé sur le sol et sur lequel on s’appuie ». Le mot berbère pour cela est « tazerbit ». Au Maroc, on peut aussi utiliser le mot « gtifa » qui vient de la même origine, qui est le nom des tapis de laine souvent tricotés dans la région de haute altitude, Marmoucha ou l’Ait Ouaouzguite par exemple.

Au XVIème siècle, Jean Léon l’Africain (Al-Hasan ibn Muhammed) précisait que le tapis faisait partie du trousseau de la mariée de Fès : « On donne encore un tapis à laine longue d’une vingtaine de coudées et trois couvertures dont une face est un drap… ». Les tapis étaient également vendus aux enchères à Fès et émis, notamment vers l’Afrique Noire. Ils étaient renommés pour leur finesse dans les majestueuses qoubba (coupole en arabe), centres d’ablutions pour les croyants se rendant à la mosquée.

Le tapis est un cadeau de choix et au XIXème siècle, le tapis marocain était l’un des produits les plus exportés vers l’Europe. On le retrouveit très présent en France lors des expositions universelles de 1867, 1878 et 1889. A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, le tissage du tapis était une activité très présente dans presque toutes les villes marocaines.

Il faut attendre la fin du dix-neuvième siècle et le début du vingtième pour que les mêmes littératures étrangères : allemande, française, voir anglaise américaine commencent à découvrir le tapis marocain, et à en définir les différents genres, indiquer les lieux de production, sans aborder toutefois l’essentiel, à savoir son histoire.

Au Maroc, les plus anciens des tapis conservés remontent au 18 ème siècle, celui des chiadma est daté avec exactitude 1787 .JC Pour le 19ème les plus conservés sont ceux de Rabat.

Au 20 ème siècle, l’industrie du tapis se transforme avec le service des arts indigènes et la rédaction d’un répertoire incomplet mais précieux. Les spécimens anciens se trouvent soigneusement conservés dans certains musées (Les Oudayas à Rabat, Dar batha à Fès ou Dar Si said à Marrakech).

Par ailleurs, les ateliers expérimentés ont été installés dans plusieurs villes et des techniques nouvelles ou renouvelées de fabrication et de teintures ont été étudiées et mises en application. Ces ateliers élaboraient des maquettes d’anciennes pièces et préparaient des couleurs végétales conformément aux anciennes recettes traditionnelles. Ces produits mis par la suite à la disposition des tisseuses de Rabat, Marrakech et Meknès ont permis d’obtenir des modèles fidèles aux anciens tapis.

Objet d’art ou élément de confort, le tapis est intimement lié à l’intérieur marocain. Ses motifs et ses couleurs donnent de l’allure et illuminent de mille et une lueur les intérieurs généralement peu éclairés en raison des ouvertures réduites pour protéger de la chaleur et du froid.

La diversité des tapis est liée aux couleurs, au style et aux motifs qui subissent l’histoire des différentes régions du Maroc. Il existe autant de variétés de tapis au Maroc que de mœurs et coutumes.

En effet, le Maroc a une très longue tradition de tissage de certains des plus beaux tapis du monde. Depuis des millénaires, les tribus amazighes ont tissé de merveilleux tapis marocains qui sont, en réalité, des chroniques de l’histoire orale et de la culture millénaire de ce peuple de fiers guerriers imbus de générosité, de convivialité et de compassion. Depuis plusieurs siècles, les femmes des tribus ont noué à la main des tapis en laine, à partir des moutons qu’elles élevaient dans les montagnes de l’Atlas. Les tribus sont encore présentes dans les montagnes aujourd’hui, et le savoir-faire est toujours transmis de mère en fille.

Les tapis amazighs du 20ème siècle ont le même transfert de glyphes et de marques que les tapis du passé lointain. Les tisserands tribaux, qui ne permettent ni de chercher ni à acquérir une formation artistique formelle, continueront de raconter les mêmes histoires d’antan, transmises de génération en génération. Ainsi, regarder un tapis amazigh marocain traditionnel donne l’impression de regarder un tapis centenaire préservé dans une capsule temporelle ou un livre d’art et d’histoire. C’est là leur principal attrait pour les acheteurs et les collectionneurs de pièces rares.

Les tapis marocains ruraux ont des motifs et des couleurs uniques, car ils sont fabriqués à la main sans suivre de modèle fixe. Les femmes des différents tribus amazighes décident de leurs propres motifs, de leurs propres couleurs et de leur propre design de tapis, c’est pourquoi il n’y a pas deux tapis qui se ressemblent. Les tisserandes tissent dans les tapis leurs interprétations des expériences et des événements importants de leur vie ; les symboles de l’amour, de la nature, du bonheur se retrouvent fréquemment sur les tapis marocains. Les couleurs naturellement fortes, telles que le bleu, le rouge, l’orange, le jaune et le violet, sont tirées de plantes et de baies, comme le henné, la grenade, la figue et les feuilles de thé qui poussent dans les montagnes de l’Atlas.

Nombreuses sont les tisseuses qui se livrent à un travail de longue haleine, soigneusement fini et manifestement chargé de signification, et pourtant dans sa modestie, la tisseuse marocaine n’a jamais prétendu au monopole de la création artistique. Le tapis reste le moyen privilégié de l’expression populaire. C’est l’un des éléments rares qui a pu garder son authenticité. Etant surtout l’œuvre de tisseuses, le tapis procure à la femme une pleine réalisation sociale, c’est à travers cet objet qu’elle exprime aussi bien ses émotions, ses heurts, ses malheurs que ses aspirations.

Si dans le temps le tapis était surtout l’œuvre des contrées montagneuses, il est devenu actuellement un objet d’utilité et d’art partagé entre les villes et les campagnes.

De création relativement récente, l’histoire de la première coopérative de tapis remonte à 1940, elles participent pour leurs parties à ce mouvement de reproduction de tissages authentiques sans pour autant négliger la rénovation et la création en contribuant à l’amélioration des conditions économiques et sociales des tisseuses et par la même, deviennent un lieu de prédilection pour l’affirmation de la personnalité de la tisserande et de l’authenticité de son caractère.

D’un point de vue technique, les experts distinguent les tapis noués et ceux tissés. Et d’un point de vue ethnique, on distingue deux grandes familles de tapis : les tapis citadins et les tapis ruraux.

Finesse du point et harmonie des couleurs, ce sont là, les reflets de l’authenticité des tapis de Rabat, de Fès et de Médiouna réputés pour leurs nœuds faits sur des métiers de haute lisse. Les tapis citadins se distinguent des tapis ruraux par la composition à décor souvent floral, sont inspirés des tapis d’Asie Mineure. Ils sont fins et denses en moquettes. Leur fabrication est localisée à Rabat-Salé et Casablanca (autrefois Médiouna) et récemment le tapis de Fès.

Synonyme de finesse et de richesse, le tapis de Rabat est l’expression d’un art rarement égalé qui en fait une référence mondiale, parmi les tapis de laine. Les plus anciens ont valeur de pièces de collection. Le dessin traditionnel du tapis R’bati reprend dans ses motifs, de façon schématique l’architecture de la maison traditionnelle marocaine, avec son patio et son jet d’eau central, ses salles latérales et ses auvents. De même, les tracés et les motifs rappellent le travail des stucs et des zelliges.

Traditionnellement, le fond du tapis R’bati est de couleur vive, variante entre le rouge, le brique et le vieux rose.

Quant aux tapis de Casablanca ex Médiouna, ils se distinguent par leurs champs plus vastes occupés par des grands médaillons.

Le dit tapis royal haut de gamme est le mélange de tous ces tapis citadins est inégalé quant à lui grâce à la finesse de sa fabrication touchée par le plus grand nombre de nœuds qui existent.

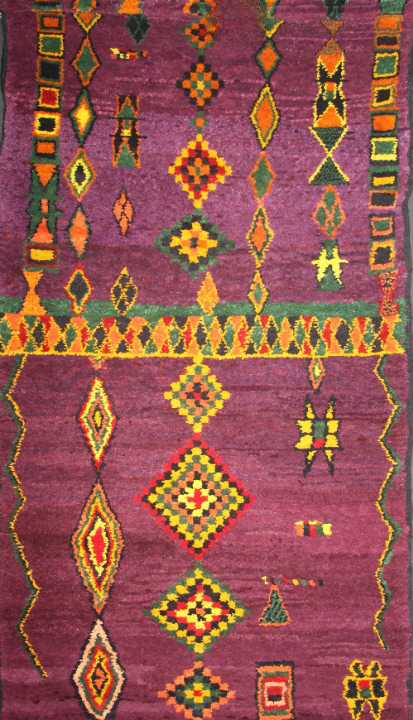

Couleurs inspirées de la nature, motifs et tout est signification et symbole dans ce tapis, fruit de l’imagination créatrice des femmes berbères de l’Atlas et reflet de leur âme, de leur monde. Le tapis rural berbère, tel un journal intime, elles y expriment leur quotidien, leurs émotions. Sa haute laine colorée et ses lignes épurées (losanges, triangles, rectangles, chevrons et damiers), se fondent dans le décor et se métamorphosent selon les gouttes, en couverture ou matelas, et même en décor pour le sol et les murs.

Rivalisant de qualité et de beauté, ses motifs et couleurs sont empreints de poésie et se font l’écho de sa valeur artistique.

Les tapis ruraux se caractérisent par leurs dessins exclusivement géométriques, disposés en losanges de dimensions variables. Dans des cas rares, (Tapis de Marmoucha, Oulad Bou Sbaâ,) on trouve des motifs à forme humaine ou animale.

Pour tous les tapis rentrant dans cette catégorie il n’est fait mention que de deux qualités ; une courante et une supérieure

Parmi ces tapis on distingue :

•Ceux du Moyen Atlas Oriental, (Béni Ouaralne, Béni Alaham, Béni Sadden, Alt Youssi, sont tissés avec des laine blanches qui se mêlent en petites quantités, des laine brunes ou noires avec des touches jaunes, orangées ou rouges.

• Ceux du Maroc Occidental (Béni M’guild, Béni M’tir, Zayane, Aït Sgouggou, Zemmour, Zaër) où domine le rouge, à côté de l’ocre, le marron, le jaune et le violet. trois décennie les collectionneurs depuis ont mis en valeur des tapis qui n’ont pas été traités par P. Ricard, il s’agit des tapis de Boujãad.

• Ceux du Haut Atlas qu’on appelle « Glaoua » sont multicolores avec du bleu, du vert, de l’orange très dense, du noir et du blanc.

• Ceux du Haouz de Marrakech (Oulad Bou Sbaâ, Ahmer, Rehamna, Chiadma et Aït Immour) où le rouge domine à tel point qu’il constitue parfois la seule nuance du tapis, sont généralement parsemés de motifs plus ou moins ordonnés et polychromes dans appelle parfois des architectures bizarres, à forme humaine ou animale plus ou moins étranges.

• Ceux du Maroc Oriental : Béni bon Yahi (région d’Oujda, Taourirt et Berkane), présentent une dominante du bleu foncé, ou vert olive combinée avec un rouge de Kèrmés, rehaussée de points orangés ou jaunes et blancs, Les dessins sont formés par un grand treillis losangiques enfermés souvent dans un cadre de conception simple.

Le concept de tapis ethniquement pur n’a que rarement de sens, Zemmour, Beni Mguild, Zaer, Ait Youssi, etc. ne sont pas toujours facilement discernables les uns des autres, même lorsqu’ils ont été produits il y a 60 ou 70 ans dans des conditions d’authenticité irréprochables.

Le succès croissant du tapis berbère et, peut-être, la poursuite de l’exode rural semble avoir eu pour conséquence que des traditions, jusqu’alors bien distinctes les unes des autres, se sont fondues les unes dans les autres. À côté du classique Beni Ouaraine avec des diamants, on voit des tapis plus originaux aujourd’hui et plus raffinés.

Les tapis ruraux marocains semblent conquérir les intérieurs chics et bohèmes d’un nombre croissant de personnes qui n’ont pas toutes, un jour, mis les pieds sur le sol marocain. Il est plus poétique, quand il vient du profond de l’Atlas, il fait vibrer la fibre aventureuse.

Les tapis marocains sont convoités pour plusieurs raisons : leur caractère terreux unique et leur manque de symétrie ; leur impact abstrait ; leur poil de laine doux et souvent soyeux filé à la main ; la créativité de leurs tisseurs ; et leurs motifs et symboles étonnants, combinés pour créer des messages et des histoires complexes enracinés dans la rurale vie amazighe. Les motifs et leurs significations font partie d’une tradition qui est restée pour la plupart indépendante, car les nombreux tribus amazighes différentes ont préféré rester isolés dans leurs communautés sédentaires ou semi-nomades..

Enfin, Il est étonnant de savoir que certaines formes de base simples utilisées dans les tapis amazighs – le losange, le chevron, la forme en X, la ligne droite avec des hachures, etc. – se retrouvent également sous forme de signes abstraits dans l ‘art rupestre européen et dans la corne ou l’os, datant de 30 000 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Contrairement à tout autre tapis, le tapis amazigh a conservé ces formes de motifs originaux depuis les temps les plus anciens.

Il est peut-être temps que l’UNESCO s’intéresse de près au tapis rural millénaire représentatif d’une culture riche et originale de Tamazgha et l’élève au rang d’expression culturelle universelle de l’humanité.